Caractériser les personnages par la parole

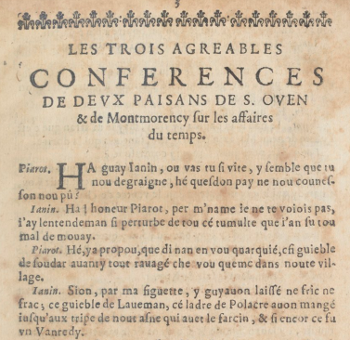

En matière de langue(s), la France du xviie siècle fait figure de caléidoscope : cernées par, entre autres, le basque, le catalan, l’alsacien, le flamand, le breton, les deux grandes langues gallo-romaines d’oc et d’oïl, qui se partagent le gros du territoire, se déclinent en une infinité de variantes locales. Un tel éclatement fait que, à partir d’un certain éloignement géographique, les gens qui ne connaissent que leur patois natal ne se comprennent plus entre eux. Dans ce contexte, le « bon usage », qui préfigure ce qu’est aujourd’hui la langue standard, même s’il gagne peu à peu du terrain, reste l’apanage de l’aristocratie et de la bourgeoisie aisée des centres urbains. Si l’on en croit la façon dont le transcrit l’auteur de ces « agréables conférences » de 1649, le parler de paysans, pourtant établis aux portes de Paris, n’avait pas grand chose à voir avec ce qu’on appelle aujourd’hui, quoique fort improprement, « la langue de Molière ».

Molière, justement, ne manque pas une occasion d’exploiter cette diversité linguistique, truffant ses pièces de personnages hauts en couleur qui s’expriment dans toutes sortes de patois, de jargons, et avec toutes sortes de tics ou de vices de langage, d’accents pittoresques voire burlesques. L’Impromptu de Versailles illustre bien son goût pour les excentricités langagières. Dans cette pièce inclassable, le personnage Molière prescrit par exemple au comédien Brécourt, qui joue lui aussi son propre rôle et reçoit la consigne de faire le poète, « ce ton de voix sentencieux, et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes, et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe ».

Contrairement à celui d’autres pièces, le texte de L’École des femmes ne recèle guère d’écarts de langage. Quelques indices ténus, cependant, doivent éveiller l’attention. À la scène 2 de l’acte I, dans l’édition de 1663, Alain écorche le mot stratagème en « strodagème », forme qui n’est attestée nulle part ailleurs, et qui donne à penser que le parler de ce personnage de farce pourrait ne pas être aussi lisse qu’il paraît. Dans la même scène, sa comparse Georgette, fait rimer « Monsieu » avec « notre feu. Même si, dans le meilleur usage du temps, il était déjà courant de ne pas prononcer le r final de monsieur, il s’agit d’une rime incongrue que Molière n’aurait pu imposer à un honnête homme. À défaut de pécher contre celui de la prononciation, Georgette péche donc ici contre le bon usage de la rime.

En poussant plus loin cette logique, on est tenté d’envisager de manière cohérente le costume, le maintien et la manière de parler des personnages. Se dégageraient alors trois catégories principales :

- celle des honnêtes gens, dont le parler se modèlerait sur le bon usage (Chrysalde, Horace, Arnolphe, Agnès, etc.) ;

- celle de la populace, pratiquant une forme de « mauvais usage » (Alain et Georgette) ;

- celle des corporations, pratiquant une autre forme de « mauvais usage » (le notaire).

Parmi les personnages du premier groupe, Chrysalde, « honnête homme » par excellence, incarne la modération et la sobriété : il est le bon usage personnifié, la référence la plus sûre. Par comparaison, la parlure d’Arnolphe, dont l’iconographie montre qu’il porte un costume démodé, et qui refuse de se plier aux civilités du temps, pourrait receler quelques bizarreries. Dans l’extrait vidéo qui suit, on note des voyelles nasales un peu archaïques (écouter en particulier les « an », [ɑ̃] en alphabet phonétique dont la prononciation peut sembler, aujourd’hui, légèrement « méridionale »), ainsi que de fréquents passages en voix de fausset, qui sont aussi incongrus que la manière dont il recherche le contact physique avec Horace. Vers la fin de l’extrait, il faut, pour rendre parfaitement la rime « quoy » : « je le connoy », lui faire adopter, pour ce dernier mot, une prononciation en « ouais » ([wɛ]) alors franchement vieillie mais qui, selon Vaugelas, subsistait au Parlement. La parlure d’Horace, tout comme son maintien, est l’exemple d’une grâce bien étudiée, et donc parfaitement à la mode. Pour « je croy », il adopte bien sûr la prononciation qui est au goût du jour : « crais » ([krɛ]) et non le « crouais » ([krwɛ]) du Parlement.

Le cas d’Agnès pose un problème très particulier : elle doit, au moins au départ, convaincre de sa parfaite naïveté sans pour autant passer pour une demeurée. Comme elle a été élevée hors du monde, on a choisi de lui faire prononcer les voyelles nasales d’une manière encore plus archaïque (ou « méridionale ») qu’Arnolphe, ce qui souligne le caractère décalé de son personnage :

Dans la seconde moitié du xviie siècle, de plus en plus de gens cherchent à maîtriser le bon usage. Ils s’aident pour cela de « méthodes » dont certaines sont spécialement dévolues à la prononciation. L’une d’entre elles, due à un certain Hindret, s’ouvre par un discours où sont énumérées toutes les fautes de prononciation possibles. C’est en puisant dans ce type de catalogue, ainsi que dans d’autres pièces de Molière — Dom Juan, par exemple — où la prononciation des paysans est suggérée par la graphie, qu’il est possible de construire la parlure d’Alain et Georgette. Tout comme leurs costumes de paysans sont non réalistes, mais stylisés selon l’imagerie du théâtre, on leur a cherché un parler qui ne reproduit pas, de manière fidèle, un dialecte particulier, mais accumule toutes sortes de prononciations aussi fautives que burlesques. Dans cet extrait, on remarque les r grasseyés et la prononciation de « pourquoy » en « oua » ([wa]), deux défauts attestés par Hindret et qui rapprochent de nous le parler de ces deux personnages.

Enfin, pour le notaire, il était tentant d’appliquer la consigne de Molière à Brécourt, en imposant à ce personnage ridicule une prononciation abracadabrante hérissée de consonnes inutiles qui soulignent le caractère abscons de son jargon :

Pour aller plus loin

Olivier Bettens, « La déclamation du français, entre bon usage et (in)tolérance », communication au séminaire Déclamation, chant et danse en France aux xviie et xviiie siècles: niveaux, lieux de performance, courants et filiations, organisé par Jean-Noël Laurenti et Bénédicte Louvat-Molozay, Tours, mai 2014. Actes en préparation.

Jean Hindret, L’art de bien prononcer et de bien parler la langue française, Paris, Laurent d’Houry, 1687.