La prononciation dans la comédie en vers

Comment articulait-on la langue française au temps de Molière lorsqu’on jouait une comédie en vers ? Une autre question, bien plus fondamentale, se pose au préalable : comment, à la même époque, prononçait-on le français à la ville ? Depuis le Moyen Âge, l’idée d’un français « commun » qui serait l’apanage des gens de bien de toutes origines géographiques, et qui se démarquerait des multiples parlers régionaux ou locaux, fait son chemin. Vers le milieu du xviie siècle, elle est reprise par le grammairien Vaugelas qui, sous la dénomination de « bon usage », lui donne ses lettres de noblesse :

C’est la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d’escrire de la plus saine partie des Autheurs du temps.

Analogue à ce que représente, en matière de mœurs, la bienséance, cette norme distinguée, qui embrasse la langue dans son ensemble (vocabulaire, syntaxe, etc.), s’exerce aussi en matière de prononciation. Elle valorise une forme de modération, se démarquant autant de ce qui est « bas », autrement dit populaire, que de ce qui pourrait apparaître trop « soutenu », par exemple un avocat s’adressant à ses familiers comme il aurait plaidé au tribunal.

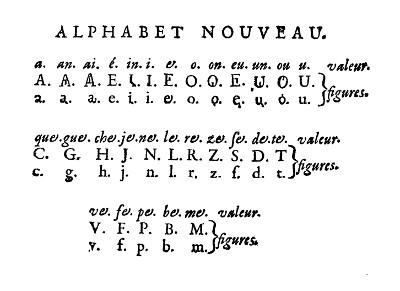

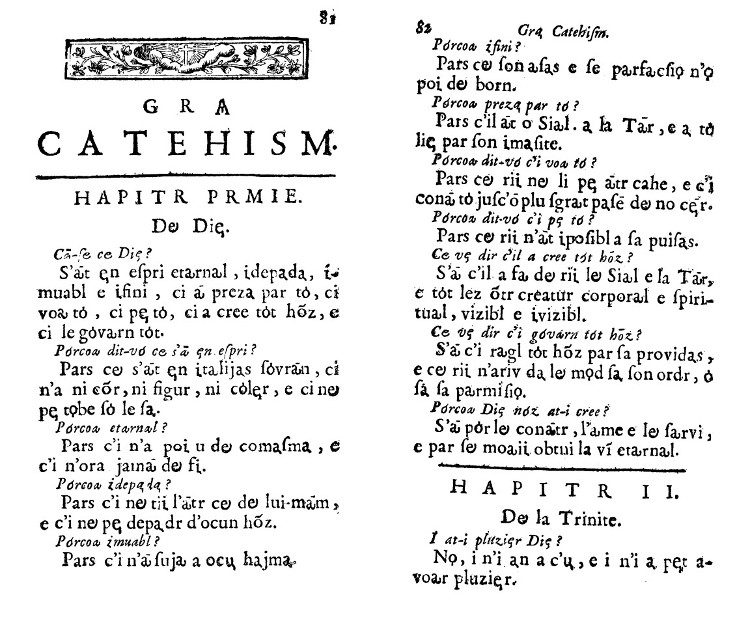

Après Vaugelas, les témoignages sur le bon usage s’accumulent et deviennent de plus en plus précis. Pour s’en faire une idée, on recourra ici au travail de Gilles Vaudelin qui, dès les années 1690, propose un alphabet nouveau visant à « écrire comme on parle ». Considérons un extrait de la transcription qu’il donne du catéchisme, sous forme écrite et sonore :

À son écoute, on peut avoir l’impression que le bon usage, dont il se veut un exemple, est, dans sa prononciation, légèrement plus relâché que ce qu’on considère aujourd’hui comme un français « châtié » : Vaudelin ne fait pas, par exemple, certaines liaisons qu’on attendrait : « poin(t) eu », « c’es(t) un esprit », et l’on n’entend pas des consonnes qu’on s’astreint aujourd’hui à prononcer, comme le l final du pronom il, les r finaux des infinitifs servir et obtenir et le s final de sens. On remarque aussi qu’il ne note pas la plupart des e féminins en fin de mot, qui semblent, du coup, réellement muets : les finales de couleur et de ter(re) sont traitées exactement de la même manière, ainsi que celles de ciel, de immuabl(e) et même de corporel(les). À l’intérieur des mots et des locutions aussi, il laisse tomber les e féminins : parc(e) que, souv(e)rain(e).

Parfaitement ajustée à la ville, cette prononciation n’était pas reproductible telle quel dans la diction des vers. À l’époque, on exigeait en effet d’un comédien qu’il fasse consciencieusement entendre la totalité des deux fois six syllabes qui sont la mesure de l’alexandrin. On lui demandait aussi de marquer une (légère) différence entre les finales des vers masculins et celles des vers féminins, en faisant entendre discrètement ces e féminins qu’escamote Vaudelin. Enfin, une tradition très ancienne, mais encore tout à fait vivace au xviie siècle, demandait qu’à l’intérieur d’un vers, on fasse en principe tous les enchaînements et toutes les liaisons possibles. Un tour comme « visibl' et invisibl(es) », qu’on trouve chez Vaudelin, eût été complètement insupportable sur scène, où l’on attendait « visible-z-et invisible(s) », prononciation qui aurait elle-même paru disgracieuse à la ville.

Dans une pièce de Molière, un comédien qui incarnait un « honnête homme » pouvait-il, sans outrepasser les limites de la décence, s’écarter encore plus du bon usage ? C’est peu probable. Le volume de la salle et le nombre des spectateurs exigeaient déjà une adaptation du volume et du débit. Si, en plus, il s’était mis à surarticuler de manière ostentatoire, ou à transgresser massivement le bon usage, son personnage aurait perdu toute vraisemblance. Dans l’extrait qui suit, les deux personnages se chamaillent dans une prononciation légèrement stylisée, qui vise avant tout à adapter le bon usage aux contraintes conjuguées de la scène et de la versification. Lorsque Chrysalde se fait plus emphatique, c’est bien sûr par ironie : il se moque du goût immodéré d’Arnolphe pour les noms à particule et, par la même occasion, de Thomas Corneille, qui se cache derrière « Monsieur de L’Isle ».

Alors que la comédie dépeint les passions ordinaires des honnêtes gens, la tragédie fait intervenir des personnages majestueux dont les passions sont surhumaines. En plus de requérir une emphase que Molière qualifiait de « ton de démoniaque », le genre tragique pouvait bien autoriser quelques écarts supplémentaires à la prononciation du bon usage. On sait, par exemple, que plus un discours était soutenu, plus on tendait à faire entendre la consonne finale de mots comme il, leur, ou des infinitifs en -ir et en -er, qu’il aurait été inconvenant de faire sonner à la ville. A la fin du second extrait, qui coïncide avec celle du deuxième acte, Molière parodie Pierre Corneille en reprenant tel quel un vers de Sertorius : « Je suis maître, je parle, allez, obéissez ». Pour souligner cette intrusion burlesque de la tragédie dans L’École des femmes, Arnolphe a choisi, en offensant sans vergogne le bon usage et Vaugelas, d’articuler ostensiblement la consonne finale de assez, de allez et de obéissez, ressuscitant ainsi une prononciation très archaïque qui, du temps de Moière, aurait déjà paru ridicule à la ville. Se peut-il — la question fait débat — que des écarts aussi flagrants aient été la règle en tragédie ? Aucune source du xviie siècle ne permet en tout cas de l’affirmer.

Pour aller plus loin

- Olivier Bettens, Chantez-vous français.

- Gilles Vaudelin, Nouvelle manière d’écrire comme on parle en France - Instructions chrétiennes, Paris, veuve Jean Cot, 1713, Jean-Baptiste Lamesle, 1715.